87尊和越南佛教国宝的图像在越南佛教学院一角展出,位于平政县,5月5日。其中,有20尊是佛像,其余是向公众介绍的图像。

活动属于2025年卫塞节大典的越南佛教文化展览。展览旨在从语言、法服、建筑、遗产等方面介绍越南佛教文化的概况。

建筑师丁越方,研究小组组长表示,完成这些佛像花了两年时间。“我们选择具有普遍性但具有艺术和历史价值的佛教国宝进行仿制和修复”,方先生说。

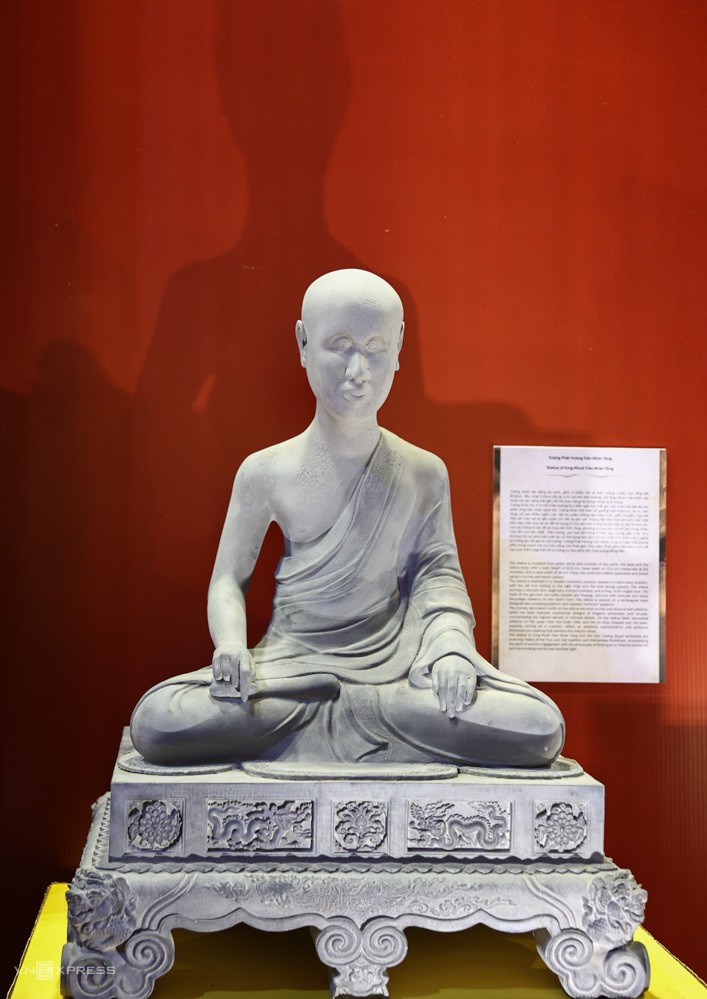

突出的是陈仁宗佛皇的雕像——展览中唯一比例与原作相同的版本。其他版本的比例从50%到70%不等。

原作布置在属于安子遗迹区(广宁)的花安寺,已有300多年的历史。雕像用青石雕刻,包括两部分:底座和身体,高83厘米,呈禅坐姿势,半跏趺坐式。2020年被认定为国宝。

陈仁宗佛皇(1258-1308)是陈朝的第三位皇帝,领导大越军民两次击败元蒙军队。退位后,他在安子山出家修行,创立了竹林禅派——第一个纯越南禅宗流派,结合佛教精神与爱国和治国思想。

佛迹寺(北宁省)的阿弥陀佛像版本尺寸比原作小一半。

国宝于1057年在李圣宗时期用石头雕刻,高约2米。雕像表现佛陀坐在莲花座上冥想,面容慈悲,姿态超脱。雕刻精细,表现了大越独立自主时期佛教艺术的开始。这是李朝的艺术杰作,2012年被认定为国宝。

笔塔寺(北宁省)的千手千眼观音像版本,年代约为17世纪。

原作雕像用木头制成,高235厘米,呈禅定姿势,有11个正面向前看和两侧的两个侧面。雕像头部形成多层,最上面是阿弥陀佛坐在莲花座上冥想。

雕像有42只大手臂,手臂裸露,手掌呈印决和禅定姿势。辅助手臂的环形成一个大圆放在雕像后面(包括789只手臂),每只手掌中有一只眼睛。2012年被认定为国宝。

旁边是米所寺(兴安)的千手千眼观音像版本,制作于19世纪,2018年被认定为国宝。

雕像用菠萝蜜木制成,坐在莲花座上冥想,包括底座高280厘米。雕像面容超脱,端庄,长耳,宽额,弯眉,微闭的眼睛向下看。雕像有1,014只不同的手和眼睛,其中有42只大手成对排列。雕像的独特之处在于背后还有一对手。

仿制的法云寺(北宁)的佛像,年代为16世纪,2017年被认定为国宝。

展出的雕像属于四法佛像系统,包括:法云(云神)、法雨(雨神)、法雷(雷神)、法电(电神)。四法佛像系统是具有越南佛教历史和文化价值的代表性文物。

米寺(河内)的雪山雕像制作于17-18世纪。

国宝雕刻再现了悉达多太子在成佛前的苦行阶段。佛陀形象被描绘得瘦弱,骨骼和身体的线条清晰可见。服装只是一件披肩,明显表现出身体的憔悴,体现了佛陀修行的精神。

米寺(河内)的送子观音和坐山观音两尊雕像版本。原作年代为17、18世纪,用木头制成,涂红漆贴金。

送子观音表现了一位慈祥妇女抱着孩子的形象。雕像还表现了菩萨对众生的爱,如母亲对孩子的爱,体现了民间崇敬的母子情。

坐山观音是佛教中一个高尚的象征,体现了慈悲、牺牲和为众生利益向善的精神。供奉他不仅是对一位菩萨的尊敬行为,还能帮助人们在诱惑中保持本心。

笔塔寺(北宁)的三世佛像版本。

原作包括三尊代表三个世代的雕像:阿弥陀佛——主持过去,释迦牟尼佛——主持现在,弥勒佛——主持未来。三尊雕像以莲花座上冥想的姿势坐着,表现形式朴素、开阔。雕像年代为17世纪,2020年被认定为国宝。

灵应寺(北宁)的三世佛像,17世纪,2013年被认定为国宝。

雕像用青石制成,重约几吨。独特性体现在雕像底座上,其造型和装饰图案继承了陈朝和黎初、莫朝的艺术。

除了展出的版本外,还有许多图像、资料和摘录介绍越南佛教国宝的价值。

展览空间还展出了佛陀历史地图和按照民族传统制作雕像的过程,禅茶空间,金色画作,越南寺庙画,经书,木版,法器,乐器等。

这是越南第四次主办卫塞节大典,前三次分别在2008年于河内国家会议中心,2014年于宁平拜亭寺,2019年于河南三祝寺举行。组委会预计来自80个国家的代表和超过10,000名佛教徒将参加世界上佛教信徒最大的节日。

(编译:Ivy 越南中文社;审校:Fang;来源:24h)